وصف الكهف بالنورية يعني بالتأكيد أن لها نوراً خاصاً مضافاً للنورية العامة التي تمتعت بها كتب الله المنزلة وآخرها القرآن

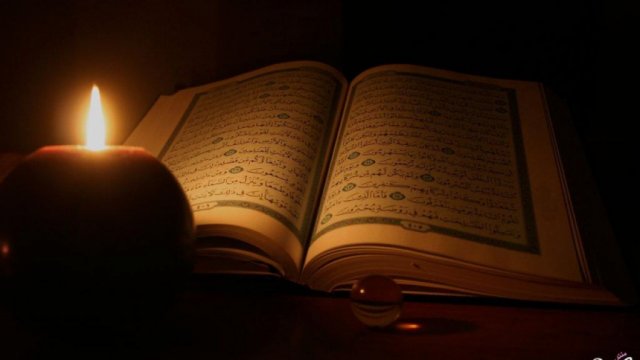

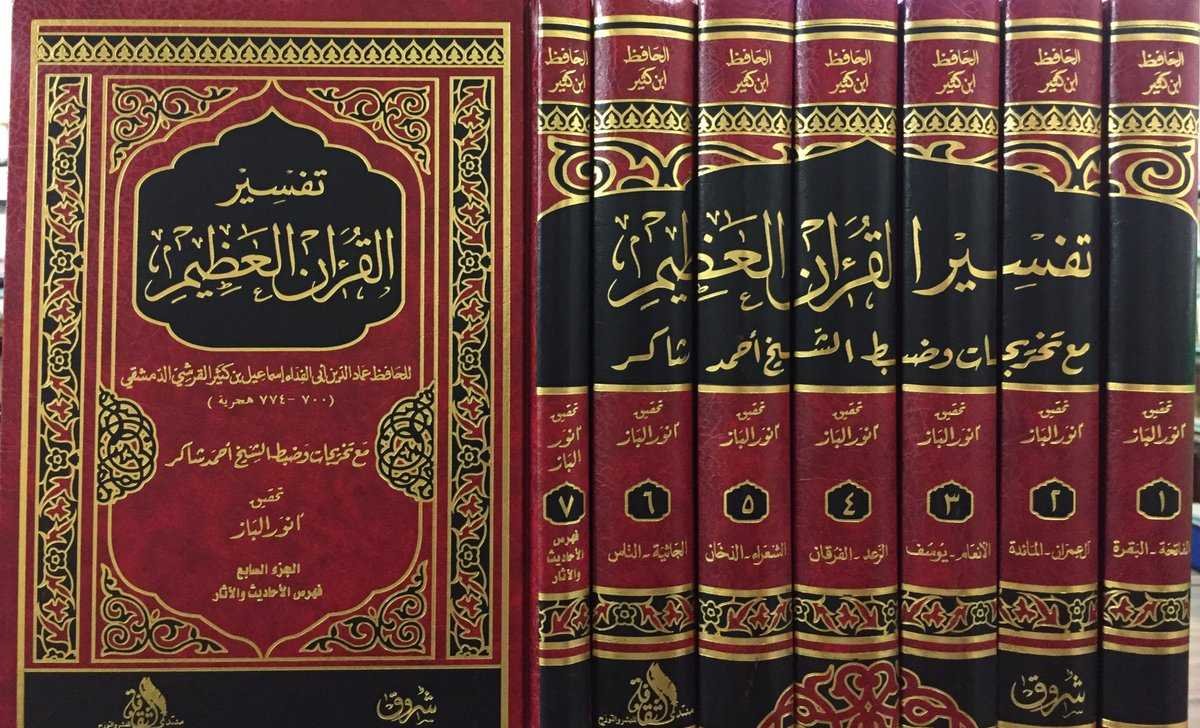

-تأخذنا سورة الكهف إلى رحاب أنوارها القدسية كل جمعة، والتي وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين)، وإذا كان القران موصوفاً من منزله جل في علاه بالنور (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا)، كما هو الحال مع كتب الله السابقة التوراة والانجيل (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ)، (وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ)، فإن وصف الكهف بالنورية يعني بالتأكيد أن لها نوراً خاصاً مضافاً للنورية العامة التي تمتعت بها كتب الله المنزلة وآخرها القرآن.

ومن هنا كان تلمس شعاع ذلك النور من أوجب ما يستحق التتبع والبحث، والسعي وراء البصيص الذي يلوح من القراءة تلو القراءة، حيث يحصل مع التكرار استنارة بمقاصد القصص في الآيات المحكمة الجليلة، ومن أجمل ما يأخذنا إلى رحاب القرآن الواسعة؛ فهماً وتأملاً وتدبراً.

-يأخذنا سياق سورة الكهف إلى قصة موسى مع العبد الصالح؛ فنجد في ثلاث مواقف منها عجباً من عجائب يد الله الحكيمة، التي تقضي بما يخالف مدركاتنا وفهمنا للخير والشر، فما نراه شراً محضاً في مسار التقدير؛ وقد نعترض عليه سراً وجهراً، هو في حقيقته عند الله خيراً محضاً، والعكس صحيح، إلا أن ضعف الإنسان واستعجاله وكثرة جداله (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) تجعله في مهب الاعتراض الذي لا ينجوا منه إلا صادق الإيمان عميق اليقين.

-فلو تركنا السياق القرآني المجمل، في قصة أصحاب السفينة، وذهبنا بخيالنا إلى ما وراء النص، لوجدنا أصحاب السفينة المتهالكة يسعون إلى قوت يومهم، موصفون بـ(مساكين)، والمسكين هو من يجد قوت يومه لكنه لا يكفيه، بعكس الفقير؛ الذي هو الشخص الذي لايجد قوت يومه بالكلية، معنى ذلك؛ أن أولئك المساكين كانوا يتحصلون في اليوم على ما يسد الرمق، ولايكفي سائر الاحتياجات الأساسية، ومن هنا يكون في تعطل السفينة ضرران كارثيان:

*الأول: توقف السفينة عن العمل، يعني التحول من حالة المسكنة إلى الفقر، لحين إصلاح السفينة وعودتها إلى تحقيق إيرادات تسد جزءاً من الاحتياجات، وهذا بحد ذاته مصيبة في نظر أصحابها.

*الثاني: بما أن أصحاب السفينة مساكين، فهذا يعني بالضرورة أنهم لا يملكون ثمن إصلاح السفينة المتضررة، فهم يتحصلون على ما سيد جزء من الاحتياج، وبالتالي فلا مجال للادخار لمثل هذه الحالات الطارئة، وهذه مصيبة مضاعفة لأنها تعني؛ الذهاب إلى ما هو أبعد من حالة الفقر إلى الاستدانة.

ولو وقفنا في خيالنا بإطلالة على أصحاب السفينة المتضررين، لوجدناهم يولولون ويندبون حضهم ويلعنون صباحهم، بعد أن حلت بيهم جملة المصائب تلك، غير مدركين يدالله التي تقف فوق ذلك كله، سبحان الله المصاب الأصغر عند الله، الذي هو أكبر عند العبد، دفع مصاباً أعظم وأجل، فذهاب السفينة بالكلية كان سيعني الانتقال إلى البطالة والعوز والفقر المهلك إلى الأبد، بينما ثقب السفينة مصاب يعطل سبل العيش أياماً معدودة لتستقيم بعد فرج، فكم من مصيبة حلّت بنا استعظمنا أثرها، وكم من مرة تعطلت سيارة أحدنا وأصبح يلعن الحظ! وسحب سيارته وهو ناقم على نفسه؛ متسائلاً بأي ذنب استحققت الابتلاء؟!. من يدري كم مرة كانت يدالله فوق أيدينا ونحن لاندرك جمال عطاياه، وكمال نعمه، وعظيم فضله.

-من جديد لو ذهبنا بخيالنا إلى دار أم الغلام وأباه، لوجدناهما يولولان وينتحبان، وأي مصيبة أعظم من الموت بحسب الوصف القرآني (إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ)، وهل ثمة مصيبة أعظم من فقد الولد؟ خصوصاً إن كان في الحادية عشرة أو يقارب، بحسب معنى الغلام في العربية (الصبي) الذي يكون قريباً من سن البلوغ، فالولد والبنت في هذا السن يكونان كشمعة تبدد دياجر الظلم في البيت، فيطيب للوالدين التباهي بالأولاد في هذا السن، وهو سن (الزينة) قال تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا).

*وحين تأتي أقدار الله وتدبيره، تصمم لذاك البيت هذا الفقد العجيب الغريب، فقد قتل العبد الصالح ورفيقه موسى الغلام ومضيا في شأنيهما، مخلفان ورائهما مصيبة، وإذا كان الموت وحده مصيبة، فإن القتل ومن مجهول دون سبب واضح مصيبة مضاعفة تحز ذلك القلب المكلوم لأم ثكلى كانت تأمل وهي تودع ابنها عند الباب أن يعود إليها آخر النهار، فتسامره وتحادثه وإذا نام تغطيه خشية عليه من غوائل البرد.

*عناية الله ورعايته وربوبيته العظيمة هي من تقف وراء هذا السيناريو المرعب، فالرب هو الذي يدبر لنا شؤون حياتنا، ويدبر للمؤمن مصالحه وفق علمه الذي فاق قدرة العبد على الأدراك؛ لذلك قال بعض أهل العلم أن الرب هو اسم الله الأعظم.

*فهل كان يدرك الوالدان أن أخذ الله لفلذة كبدهما كان عطاء عظيماً يستوجب الشكر؟!، ولولاه لتحول الأمل بالمستقبل المشرق إلى إرهاق ومعاناة ومشاكل تعد ولا تحصى، فتأتي لمسة القدير لتغير مسار الأحداث، فيكون البديل غلام يعقب (خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا).

*كم مرة حل بنا المنع، ونزل بنا قتر الرزق، وأصابنا الخفض بعد الرفع، ونحن نرقب أقدرانا؛ بنفس كسيرة، وقلب حزين، وعين دامعة، وسخط مضمر، وآه مكبوتة، وحسرة مدفونة، وقد يضعف إيماننا ويختل توازن يقيننا، إذ حجبت عن أعيننا حكمة الله تعالى البالغة، ومحبة الغامرة، ولطفه العظيم، لندرك حيانا بعد حين؛ أنه منعه كان عطاء لا يكافئه سجود الدهر، فسبحان اللطيف القدير، المدبر الخبير، كل من يعطي يكافأ عطائه، إلا عطائه ولطفه ورحمته وفضله.